1、到底什麼是PCE?

2、PCE和CPI到底有啥區別呢?

3、為啥美聯儲更關心PCE通脹?

9月19日,期盼已久的美聯儲降息落地,消化完這次降息,市場馬上就預測下一次。衆所周知,降息預期隨通脹和就業數據的變化而變化。其中通脹數據各國都常用CPI來衡量,然而美聯儲更多的時候是用PCE來衡量通脹情況。

CPI全稱為Consumer Price Index,是消費者價格指數的意思,我們上篇講過,想複習的點這里《3分鍾讀懂CPI》

那PCE是什麼含義?它和CPI的區別在哪里?為何美聯儲更看重PCE?本周美國8月PCE數據即將出爐,今天我們就來聊一聊美聯儲的通脹目標PCE。

到底什麼是PCE?

PCE全稱為Personal Consumption Expenditures,也就是個人消費支出的意思,

PCE是判斷通貨膨脹率的重要指標,主要衡量家庭和為家庭服務的非盈利機構所消費的商品服務的價格變化。

2012年美聯儲將核心PCE年率漲幅2%定為長期通脹目標,從此將PCE直接量化掛鉤貨幣政策。

PCE和CPI到底有啥區別呢?

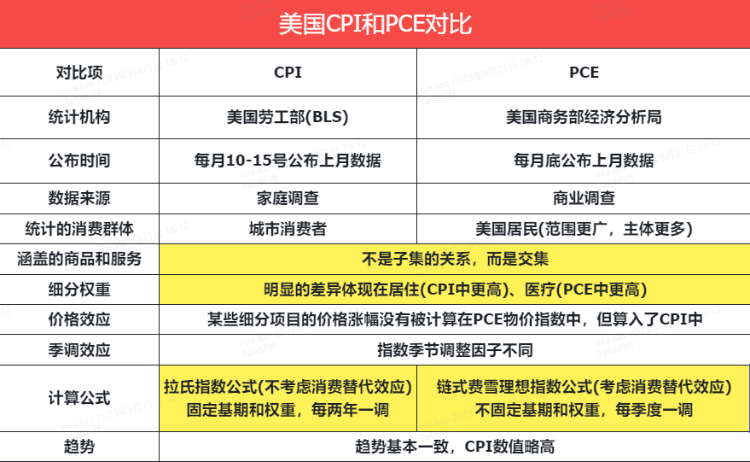

/1/ 發佈主體不同

在美國,

CPI是由勞動統計局(BLS)發佈的,

追蹤消費者的實際消費構成。

而PCE是由商務部經濟分析局(BEA)編制的,

是基於企業商家上架商品構成的變化來調查的,更偏向企業口徑。

/2/ 發佈時間不同

美國勞動統計局一般在每月中旬發佈上個月CPI數據,

而商務部經濟分析局在每月月末發佈上個月PCE數據。

可見CPI的數據會早一些。

對金融市場而言,時間就是金錢,

所以CPI對市場的影響力會更大。

/3/ 計算方法不同

CPI的統計沒有考慮替代效應。

而PCE統計的時候,

考慮了商品價格變化后替代效應的影響。

舉個例子,CPI會統計豬肉價格,

但如果最近豬肉價格快速上漲,

你作為消費者會怎麼選擇?

再舉個例子,

如果最近油價飆升,

你會選擇公共汽車還是繼續駕車?

可見,當商品價格發生變化的時候,

理性的消費者通常會改變消費商品組合來多買些相對便宜的東西,

替代那些貴的東西。

但CPI的統計方法,放大了這種生活成本,似乎有點不合理。

這就常常導致CPI計算的通脹通常會略微高於PCE通脹率。

按照美聯儲的説法,PCE通常更優於CPI,也更加反映現實。

因為消費者的消費習慣會隨着商品和服務價格的變化而變化。

/4/ 商品權重不同

其實,PCE大部分數據來源和CPI差不多,

所以一般情況下,PCE的走勢與CPI大致相同。

但相對於CPI,PCE涵蓋的範圍會更廣些,

在醫療服務支出的權重更高些,

在交通和住房方面支出的權重會更低些。

可是,美聯儲實際使用的PCE,

又有點差別,

是用核心PCE物價指數(The Core PCE Price Index)。

這個指標是在原有PCE基礎上剔除了食品和能源消費。

為啥要這麼做呢?因為這兩項每月變化幅度比較大。

比如,農產品等食品,會受到季節和天氣因素的影響而大幅波動。而油價又會受到產量和國際政治因素的影響而發生劇烈波動。核心PCE物價指數將這些不穩定因素排除后,可以更穩定的反映整體價格的變動。

總體來看,CPI和PCE都是判斷美國通脹的重要指標,2者在整體走勢基本是一致,但是PCE是比CPI更爲準確、全面衡量通脹的指標,隨着美聯儲的重視,PCE的重要性在上升。

PCE相比CPI的優點是什麼?

早先的時候,美聯儲是用CPI作為判斷通脹趨勢的主要指標。到了2000年以后就改用PCE了, 2012年美聯儲將核心PCE漲幅2%作為長期通脹目標,將目標量化了。

這是因為美聯儲在進行大量分析后,認為PCE是比CPI更準確、更全面的通脹衡量指標,通過上面的區別也不難得出,其主要四點優勢:

第一,支出組成更能反映消費者的實際行為。

第二,PCE的權重涉及面更為廣泛。

第三,PCE數據更穩定。

第四,PCE考慮了替代效應。

一般情況下,如果核心PCE低於2%,美聯儲就會考慮降息,採用寬松的貨幣政策。

如果核心PCE超過2%,就又會選擇加息,收緊貨幣政策。

疫情以來,美國的核心PCE始終高於2%,所以美聯儲不敢輕易降息。

當然CPI作為國際通用評判通貨膨脹的重要指標,自然而然具有很大的影響力,美國調整社保支付金額、TIPS通脹保值債券、與通脹掛鉤的金融產品等都以CPI爲準。

同時由於CPI在發佈時間上領先PCE半個月,並且CPI和PCE關係很近,所以市場更多關心CPI。

總之,CPI和PCE都是判斷通脹的重要指標,得到不同受眾的青睞。作為投資者,發仔建議兩個都要看!

本期趣説美聯儲就到這里,下期再跟大家聊聊美聯儲關注的另一個重點數據,美國經濟數據之王——非農數據!敬請期待!

想了解更多美聯儲動態和知識,關注專題【美聯儲動態追蹤】,更多美聯儲科普文請查看↓↓↓

06:CPI和PCE有何差異?為啥美聯儲更關心PCE通脹數據?

風險提示: 投資涉及風險,證券價格可升亦可跌,更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前,投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情,請細閲相關銷售文件,以瞭解更多資料。倘有任何疑問,應徵詢獨立的專業意見。